はじめに

教科書的な寒冷前線、特にアナ型の場合は前線に沿って長く延びた帯状降水域が期待されるが、実際には寒冷前線の前面の暖域内に現れることもしばしばある。 以下に幾つかの大型帯状エコーについて、総観的にどのような場に現れているかを考察する。 用いる図はGSMの初期値解析(または3~6時間予想)、地上天気図およびレーダー実況図 (または解析雨量図)に限られるが、先ずこれらの資料からその特長を3次元的に考察する。 なお、本稿では前線を特定するのに、保存性が大きい気象要素という観点から、主として相当温位を用いた。

|

事例1 2009年3月13日21時

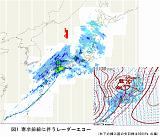

図1はかなり教科書的なものに近く、地上の寒冷前線に沿ってシャープな帯状エコーが存在している。 その寒気側にもう一本、弱い帯状エコーがある。

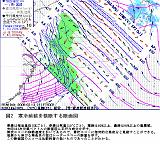

次にこの寒冷前線を、図2の断面図で見てみよう。

前線帯(相当温位の水平傾度の大きい領域)に対応して傾斜した湿潤域(緑色)が現れており、教科書的な前線のイメージに近い。等温線(赤線)も前線的構造を示している。 二本の帯状エコー(特に寒冷前線と一致している方)は下層の相当温位傾度の大きいゾーンに現れている。

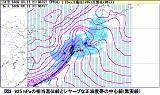

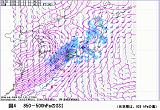

図3の赤線は925 hPaの相当温位線で、混んだ領域の南東縁に前線が解析されており、図1のように帯状エコーとも一致している。 さらに、線状エコーは下層の顕著な正渦度帯とも一致していた。 図3には925 hPaの顕著な正渦度帯の中心線を黒実線で示してある。 この正渦度帯の存在は、図4 に示す925 hPa の風分布からも明らかである。 暖域内には顕著な正渦度域はなかった。 図4によると、帯状エコーの前面には下層に強い南西風の流入がある。 この南西風は図3に見られるように相当温位が高く、また図2の断面図からこの南西風が前線に沿って上昇していることがわかる。 つまりこの温暖湿潤な下層南西風はBrowning(1990)の分類による後方傾斜型のウォームコンベヤーベルト(WCB)にあてはまると考えられ、寒冷前線は活発なアナフロント型となっている。 図4のSSI指数分布によると、線状エコーは安定度の極小ゾーンに位置している。 しかし、SSIの値は4~6˚Cと比較的大きく、エコー頂高度が低いのはこれが関係しているかも知れない。

|

図 1

図 2

図 3

図 4

|

| 事例2 2009年3月22日09時~12時・・スプリット前線?Topへ |

図 5

図 6

図 7

図 8

図 9

図 10

図 11

|

この事例では、図5 のように帯状エコーは地上寒冷前線から300kmほど離れた暖域内に位置している((ただし、9時の帯状エコーは、一部が探知不能域に掛かっていることに注意)。 事例1と違って暖域内にも弱い相当温位傾度が存在している。 このあと、前線は次第に帯状エコーに追付き、図5の6時間後の15時には前線と帯状エコーは事例1のようにほぼ一致している。 米国でよく観測されるスコールラインの場合、暖域内を寒冷前線より早く移動するとされているのとは逆である。

図6は、図5の3時間後で、地上寒冷前線は帯状エコーから100km付近にまで近づいている。 図7 の925 hPaの渦度分布によると、寒冷前線に沿う正渦度帯は不明瞭で、強い正渦度帯が帯状エコーにほぼ一致して存在する。

図8に示す925 hPaの風速分布と対比すると、北西から帯状エコーに流入する成分は大きく、南東側からも弱い流入が認められる。 つまり帯状エコーに沿って収束帯が形成されており、この収束が正渦度を生じさせているように見える。 この正渦度は摩擦収束を生じさせ、帯状エコー維持の一つの要因になっている可能性がある。 一方、寒冷前線付近では、風の曲率はあるが、流入・流出には顕著な差はなく、収束ははっきりしない。

図9の断面図では、地上寒冷前線に対応して相当温位線の混んだゾーン(前線帯)が500 hPa辺りまで伸びている(赤矢印)。 傾斜は 1/100 程度である。 帯状エコー付近では、相当温位線の傾斜はほぼ鉛直で、500hPa付近では逆傾斜になっている。 つまりオーバーハング状態になっており、帯状エコー付近は対流圏中層まで深い対流不安定層になっている。

このような状態の成因について考えてみよう。

中緯度の対流圏では、相当温位分布は平均的に南高北低なので、南からの流入は相当温位を上昇させ、北からの流入は相当温位を低下させる。 断面図によると、最下層の950hpa付近で帯状エコーに向かって南東からの強い暖気移流があり、500hPaあたりから上では北西からの移流が認められる。このため、相当温位は下層で上昇、上層で下降し、対流不安定の状態に近づくことになる。

次に、帯状エコー周辺の上昇流の影響について考えてみよう。

中緯度の対流圏では、相当温位分布は平均的に下層ほど低い。 従って上昇流のある高度では相当温位の低下が期待される。 図10は500hPaの渦度分布であるが、帯状エコーのすぐ風上側に正渦度帯が並存しているのが特徴的である。 このような並存は400hPaでも認められる。またこの時刻の少なくとも前後3時間はこのような構造が維持されていた。 この正渦度の移流と帯状エコー前面の下層の暖気移流によって、対流圏中層に準地衡風的な上昇流が期待される。 図11に見られるように、500hPaの正渦度帯の前面には700hPaの上昇流帯が認められるが、この上昇流の一部は準地風的なものと考えてよかろう。 しかし、下層の収束線あるいは正渦度帯の摩擦収束によるものも加わっている筈である。 この上昇流のもたらす降水の強度は5mm/hr程度のもので帯状エコーの降水強度(20mm/hr程度)をそのまま表現するものではない。 とにかくこの上昇流は対流圏中層の相当温位を低下させ、深い対流不安定層の形成を助ける働きをするものと考えられる。

対流不安定層を上昇させて飽和させれば、いわゆるパーセル法的にも不安定となり、実際に対流活動が盛んになることが期待される。 下層の収束線あるいは正渦度帯の摩擦収束による上昇流が下層を飽和させ、さらに図11の500hPaの正渦度帯による上昇流が対流圏中層を飽和させれば、パーセル法的に深い不安定成層が形成され、背の高い対流域の形成が期待される。

実際、図8のように帯状エコーの周辺はSSIで見て0˚C以下の不安定域になっている。

この事例のような寒冷前線と降水域のズレを説明するのに、上空の寒冷前線(スプリット前線)という考え方が提出されている(Browning etal,1982)。

この寒冷前線に伴う上空の寒気により不安定が強化され、暖域内に帯状の対流性降水が生ずると考えるわけである。 事例2では、断面図で見る限り帯状エコーの上空に前線的な構造は認められない。ただ、上空に低相当温位の気塊が侵入して対流不安定となるという点では共通している。

図9の断面図に見られるように、南西風による下層の暖湿気は寒冷前線に達する前に帯状エコー付近で上昇する形になっている。

この気流はBrowning(1990)の分類における前方傾斜型のウォームコンベヤーベルト(WCB)に相当すると考えられ、寒冷前線はカタフロント型である。

|

| 事例3 2009年7月10日03時 ・・・ 事例1と2の折衷 Topへ |

図12

図 13

図 14

|

この事例では図12に見られるように、帯状エコーはほぼ前線に沿って存在し、この点では事例1と似ている。 しかしこの事例の帯状エコーは事例1に比べ幅が広く、強度も強く、さらに高度も高い。

帯状エコーに沿って下層 (925hPa) の正渦度帯が存在すること、また帯状エコーはSSIの極小域の北辺に沿っていることは事例1と共通している。 ただし事例1のSSIは4˚C程度だが、この事例では0˚C程度と不安定度が大きく、むしろ事例2

に近い。

図13の断面図を見ると、帯状エコー周辺ではほぼ鉛直に伸びた等相当温位線が特徴的で、700hPaから上方ではややオーバーハングして対流不安定成層になっている。 このような状況は事例2 の帯状エコーを横断する断面図 (図9) によく似ている。 事例2 とのもう一つの類似点は、図14に見られるように帯状エコーのすぐ風上側に正渦度帯が並存しているとである。このような並存は事例2と同様に400hPaでも認められる。このような構造は6時間後までは明瞭に持続していたが、12時間後には不明瞭になり、それに対応するように帯状エコーの形状も崩れてきている。

事例2では、このような500hPaの正渦度帯が帯状エコーの形成・維持に関与するメカニズムを考察したが、まだ一つの推論に過ぎない。 しかし事例3でも同様な構造が解析されたことは、メカニズムはともかく500hPaの正渦度帯が帯状エコーの形成・維持にかなり重要な役割を果たしている可能性を示唆している。

|

まとめ Topへ

以上の3事例の考察から、帯状エコー発生の総観場として次のような特徴があげられる。

| 1) |

帯状エコーは地上寒冷前線に沿って、あるいはその暖域側に位置している。 |

| 2) |

帯状エコーは下層気流の収束帯に対応して形成されており、この収束によって強化されたと考えられる正渦度帯を伴っている。 この下層の正渦度による地面摩擦収束は帯状エコー発生・強化のメカニズムの一つになっている可能性がある。 |

| 3) |

どの事例の帯状エコーも、安定度(SSI)の極小ゾーン内に位置していた。 しかしSSIの値は事例1で4˚C程度、事例2と3では0˚C程度と差があり、事例1の帯状エコーは比較的弱く背も低い。

事例2と3の帯状エコーは深い対流不安定成層に存在している。 |

| 4) |

事例2と3の深い対流不安定成層の形成には、すぐ風上側に存在する400-500hPa付近の正渦度帯に伴う対流圏中層の上昇流 が関係している可能性がある。 つまり、下層では高相当温位気塊の流入・上昇により湿潤化しているので、これにこの上昇流による対流圏中層の湿潤化が重畳することにより対流不安定が顕在化し、帯状正渦度域の前面に帯状エコーが発生しやすくなるということである。 しかし、2) で述べたように、帯状エコーは下層気流の収束帯に対応して形成されており、この収束帯が帯状エコー発生・強化のメカニズムの一つとなっている可能性は大きい。 なお事例1には、帯状エコーに対応して対流圏中層の正渦度帯は存在していなかった。 |

| 5) |

暖域内の帯状エコー発生・強化に関して、対流圏中層の正渦度帯と下層の収束帯という二つの要因がどういう役割を果たしているかについては、こんご事例を増やすことによってより具体的な説明が可能になってくるものと期待している。 |

| 6) |

図15は、図12と類似した総観スケールの下層収束帯が存在している例であるが、図12とは違って対流圏中層の正渦度帯は存在せず、事例1~3 のような明確な帯状エコーの形成もなかった。 これは対流圏中層の正渦度帯が帯状エコー形成の必要なものであることを示唆するが、もっと多くの例で検証してみる必要がある。 |

終わりにあたり、有益なコメントを頂いた、山岸米二郎氏および八尾孝氏にお礼を申し上げます。

また図は、すべてアルファ・プラネット社のAPLAシステムから作成しました。 |

|

|

|

図 15

|

文献

・ Browning et al (1982): A simple model for the synoptic analysis of cold

fronts.

Q.J.R.Met.Soc.,108,435-452.

・ Browning,K,A.(1990): Organization of clouds and precipitation in extratropical cyclones.

Extratropical cyclones: The Eric Palmen memorial volume, C.W. Newton

and E.O. Holopainen

Eds., A.M.S.,129-153.

|

|